![]() 郷土歴史研究家 島田 康和 寄稿

郷土歴史研究家 島田 康和 寄稿

| 『久地』のむかし(境原(さかいばら)への道) |

|

| 私たちが住んでいる「久地」は約130年前までは,安芸国沼田郡久地村と呼ばれていました。 郡の南は現中区江波,北は安佐町小河内までの広い地域で,4つの組に分けられ,1つは「里組」で江波,下安など8ヵ村,2つは「川内組」で中調子,緑井などの7ヵ村,3つめは「西組」で山本,相田,伴などの8ヵ村,そして4つめが「奥組」で吉山,阿戸,久地,小河内,毛木,後山,宮野,筒瀬,の8ヵ村で構成されていました。 安芸の国には「浅野」という殿様がおり,各郡には郡奉行がおかれ,その下に郡廻り,代官がいて,年貢の決定や藩主からの命令を伝えるなど,恐い存在でした。そして,農民の中から郡廻りが任命する割庄屋,組頭がいて,年貢の取り立てをする他藩からの指示や農産物の出来高や災害などの報告を藩にしていました。 |

|

| 『久地』のむかし(程落(ほどおち)とよばれていた地域 |

|

| 私たちの住んでいる土地がどうして「久地」と名付けられたのか,その由来ははっきりしていません。郷土史会のある人は,地形が「久」の字状になっているからといわれますが,私見では南北に細長く,しかもくねくねとくねっているから「くの地」となったのではないか,というのが一つ,もう一つは江戸時代は年貢を広島藩に直接納める「蔵入知」と,百石以上の武士に給料として支給される「給知」があり,久地は殆どが給知でありました。この給知を「久地」にして呼ばれ始めたとも考えられます。 次に久地に「魚切」という字地がありますが,昔日本のほとんどの川には「鮭」やその他の魚も上がってきていた。それらの魚が川が狭くなったり,岩があるなどして,それ以上上れなくなり,川に魚がいなくなるところ,すなわち魚が切れるところを「魚切」といい,決して魚を包丁で切って料理をしていたところという意味ではありません。県内の他の地にも同じ魚切という地名があります。 |

|

| 『久地』のむかし(程落(ほどおち)神社) |

|

| 幸の神から魚切りへ県道38号線を少し下ると、「程落」という珍しい地名がある。 昔むかし岳山と音明山(荒谷山)との間で戦争があり、相手方の矢が沢山この地に落ちた。矢が届くほどの距離にあるから「程落」と名付けられた。と地元の話にある。しかし、両方の山は遠く離れており、矢は届きそうにないので不自然である。 私見を述べると、程は「ほぞ」がなまったもので「へそ」と同じく、窪んだところ。即ち、「へそのように落ち窪んだ」ところ、と考えたほうが妥当ではなかろうか。 県道38号線は程落で大きく3回カーブしているが、昔の人はこの道を「あほう道路」とよんだ。程落神社のあたりから下の方を眺めてみると、丸く窪んでいて、正に「へそ落ち」にぴったりの地形である。 なお、中田、程落、横田あたりは、昔、宿場のあったところで、横田には毛利時代の年貢の中継ぎ所があったといわれています。 |

|

| 『久地』のむかし(川原には鉱山からの鉱石のなごり) |

|

| 久地の本郷金山地区(西川ゴム安佐工場の向かいの谷)に銅山があり、ずいぶん昔から採掘されいてたという。 今から約810年前の文治4年(1189)、甲斐の国に本拠をもっている武田信充が安芸の国の初代守護職に任命された。 信充は安芸に来なかったが、文永11年(1274)蒙古襲来のとき武田信時が赴任してきた。その後の元徳元年(1329)武田信宗は今の安佐南区武田山に銀山城を築いた。 もともと武田氏は甲斐の国の鉱山や佐渡の金山を開発しており、その経験をもとに積極的に久地の鉱山の発掘に努めた。 坑道(間夫という)は、金山地区から西川ゴムの下あたりを掘り抜け、水口神社の下まで続いたといわれ、今でも地中には三大牛大(大きな牛3頭分の大きさ)の金塊があると伝えられており、水口神社の後ろの山を「大判山」と呼んでいる。特に今から650年前の正平5年(1350)に「西正寺」が創建された頃は、付近に商店、茶屋、宿屋なども多く集まり、大変繁盛していた。 |

|

| 『久地』のむかし(川原には鉱山からの鉱石のなごり) |

|

| 久地の銅山に関わる話を続けよう。 田氏によって銅山の開発が進められて繁栄したが、やがて戦乱の世となり、各地の鉱山は戦費捻出資金源として、近隣の豪族 よる争奪の対象となった。 そこで久地の銅山を守るため、時期は定かでないが、1つの城が築かれた。 その1つが小野原下、屋野丸食堂の上にある「久地城」(別名、勝負ヶ城)で、上手から銅山を守る役目を持っていた。城主 山口の大内氏の武将で麻生右衛門鎮里であったと言われるが、城の位置からみて武田氏の可能性が高い。 他の1つが本郷中の久地保育園の裏山にある「清水が城」(久地古城)で下手から銅山を守った。樋口五郎の子孫の砦であると言われるが、たしかではない。土地の人は「城山」と呼んでおり、当時の城郭がよく残っている。いずれの城でも戦争があったという記録はない。 |

|

| 『久地』のむかし(氷室(ひむろ)の跡) |

|

| 本郷の久地小学校から約100mの大田川側へ下ると、大下造園の看板がある。そこから西の山合いに入った所が苅畑地区で、渓流沿いに500m入ったあたりの川向こうの木の間に土手のようなものが見える。飛び石伝いに渡ってみると、前面約7〜8m、奥行き約5m、深さ約3mの空池がある。これが「氷室(ひむろ)」と言われる遺跡である。 氷室とは、冬に池などから切り取った氷を茅(かや)、萩(はぎ)でおおい、貯蔵する穴のことで夏まで貯えておくための施設である。古くは、奈良時代に遡るが宮中の年中行事の1つで旧暦6月1日にその氷を郡臣にに贈る儀式があった。天理市には氷室神社があり、近くに氷室跡がある。これがやがて幕府将軍に伝わり更に藩主に伝わったものと思われる。 江戸時代、富士川から運ばれた90cm角の塊は、到着時には拳大ほどになっていたとか、当時夏に氷を食すことは特定の権力者で、最大のぜいたくであった。久地の氷室の氷が藩主に提供されたものか、或いは、この地の水口長者のものか、全く伝えられていない。飯室の地名は氷室が変わったものとも言われるが、古老に聞いても飯室に氷室跡はみつかっていないと言う。 |

|

|

|

| 『久地』のむかし(針灸案内の石灯籠) |

|

| 道路が良くなって、明治41年頃から人馬車の往来が多くなった。幸の神は交通の要衝で、例えば夜、戸山で提灯に火をつけて出発すると、幸の神あたりで夜が明けるので、店に提灯を預けて広島に行き、用事を済ませてから帰ってくると幸の神で日が暮れるので、提灯を受け取って火をともして戸山に帰って行った。また加計から筏を広島に運んだ人たちも、ここを通って帰って行った。 県道38号線も開通し、人の往来も多くなってきて、幸の神には宿屋、床屋、食品店や建具屋などの商店が増え、賑わいを見せた。この付近の子供たちは「わらじ」を作って商店に買ってもらい、小遣いをかせいだ。 また、中田、境原には、針・灸の治療所があって、遠くから多くの人たちが来て栄えた。今でも治療所を案内する石灯籠が、瀬戸内ニューハイツ団地内のはずれに残っている。 |

|

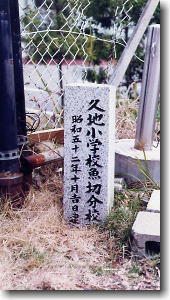

| 『久地』のむかし(久地魚切分校跡地) |

|

|

明治維新後、新政府が出来て、西洋諸国に追いつくため、国家的教育制度が必要とされ国民皆学の原則のもとに明治5年8月「教育ついての規則」即ち「学制」が発令された。初期の学校は「○○舎」と呼び、私邸や郷倉を開放して寺小屋式の小学教育から出発した。当初の小学校は6ヶ月毎に進級し、下等が8級、上等が8級であった。先生は、1校につき1人か2人で、教員は不足していた。

久地では、明治6年3月に西正寺の本堂の一部を借りて「啓蒙舎」という始めての小学校が開設された。生徒数は30名余りで、先生は伊藤紋平という山県群の人であった。 明治7年頃には、先生1人、生徒は男95人、女6人となっていた。 その頃の勉強は、難しい漢字本を読んだり、書き方、そろばんを習うことなどであった。生徒はみんな着物を着て勉強の道具を風呂敷に包み、わら草履をはいて通学していた。 明治6年3月、久地で始めての小学校の「啓蒙舎」は、明治9年3月、名称が小学校となり、生徒数の増加で「魚切小学校」と「水口小学校」に分かれた。魚切小学校は魚切の政田富男さん宅に校舎があり、日野喬さん宅の敷地に運動場があった。 水口小学校は明治10年1月、苅畑の粟谷群兵衛さん宅に、明治11年9月に川井地区の粟原さん宅に開設されたが、明治14年2月高畑地区の上川新右衛門さん宅へと移転した。 その後、現在の久地小学校の敷地に変わるまで、広末の広本さん宅で教育が行われ、「学校屋敷」と呼ばれた。建物は平屋で、運動場は狭く、運動や遊びの用具などは何もなかった。しかし学校としての体制も次第に整いつつあった。 明治13年「宇賀小学校」が、明治21年「高山小学校」が設立された。明治24年、呼び名が魚切尋常小学校、水口尋常小学校となって、6歳で入学し4年間の義務教育となった。教科書は文部省検定の教科書を使用することに定めれた。 明治四11年4月、6年間の義務教育になると共に、県の強い指導により2年間の高等科ができ、久地尋常小学校は久地尋常高等小学校に、魚切尋常小学校は久地尋常高等小学校魚切分教場となった。明治40年頃の小学校風景を、大正4年卒業の増田重穂氏は、「各教室に火鉢が1つづつ、着物は全部手織り木綿、子供は青鼻をたらし、頭にはシラミを持っていた。」と。 大正の初め頃までは、小学校6年間を終えると、殆どの人は次の学校へ行かないで働きに出ており、少数の人が飯室の安北高等小学校又は広島市内の中学校へ入学していた。また、大正10年卒業の上土井春子さんは、大正4年の風景として、「学校道具は風呂敷包み、わら草履、冬はあわせ、またはネル、上着は羽織、ハンチャ、ヒフ(現在の道行き)袖無しのチャンチャンコ、自動車はなく自転車、馬車、間食はアラレ、トウモロコシ、いちじく、焼き芋、柿、大正10年頃ゴム靴が流行した」と述べている。 |

|

| 『久地』のむかし(高森先生の墓と奉納絵馬) |

|

| 昔、高月(久地境原)に往還道が通り、そのあたりに古松がありました。この松が1里ごと植えられた塚樹(1里塚)ではないかといわれています。 昔、このあたりで体術(柔術)の先生が、道場をひらいていました。名前は「高月吉半」といわれていますが、はっきりしていません。 久地南小学校創立10周年記念誌より 森林組合の入り口にある、明治36年に弟子によって建立された「高森先生の墓」(写真)が、それだといわれています。また、水口神社にも先生以下52名の弟子らしき人の絵馬があります。 |

|